日本酒ができるまで

~ユネスコ無形文化遺産に登録された「日本酒の伝統的酒造り」の魅力とは~

ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」

皆さんが普段、何気なく口にしている日本酒。その一杯が、どのような工程を経て、造られているかご存知ですか?

2024年12月5日、日本の「伝統的酒造り」は、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。この登録は、日本酒だけでなく、焼酎や泡盛など、麹菌を用いた日本の多様な酒造り技術と、それが育んできた文化的な価値が世界に認められた証です。

500年以上も前に原型が確立し、各地の風土に合わせて発展してきたこの「日本酒の伝統的酒造り」。長年にわたる先人たちの知恵と経験、そして何よりも情熱が、日本の豊かな自然と共に、世界に誇るべき文化を築き上げてきたのです。

このページでは、「日本酒ができるまで」の工程を、初心者の方にも分かりやすく解説します。このストーリーを知れば、皆さんが普段口にする日本酒の味わいは、きっともっと美味しく、奥深いものに感じられることでしょう。

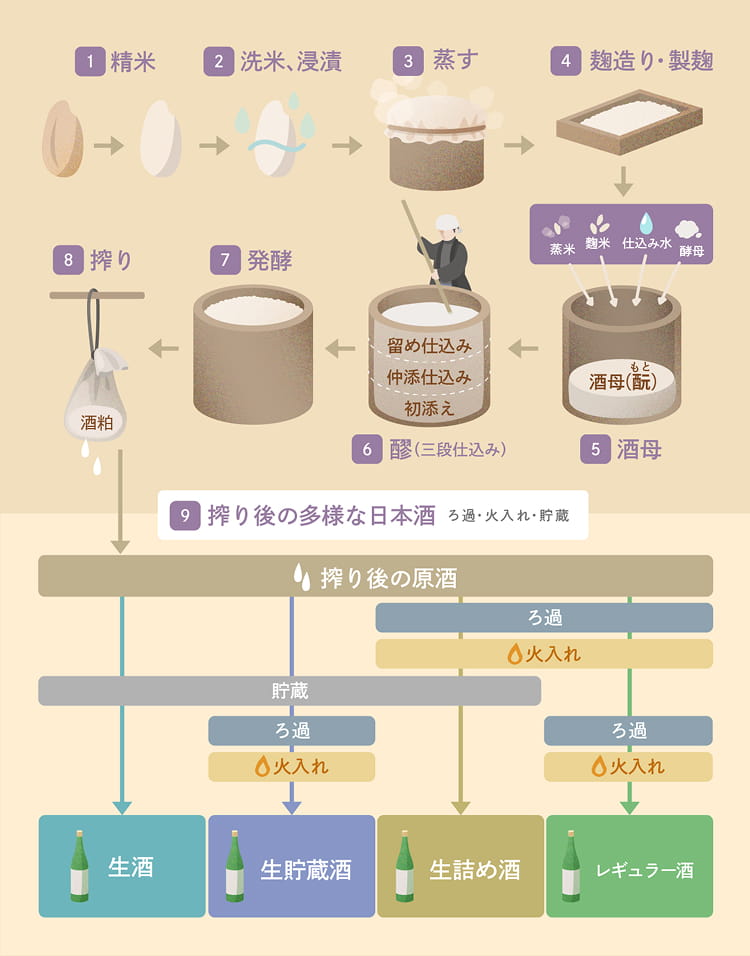

日本酒造りの工程

日本酒造りは、厳選された玄米から始まり、いくつもの繊細なステップを経て、ようやく一本のボトルへと詰められます。米と水というシンプルな素材が「酒」へと生まれ変わる、その工程一つ一つには、最高の日本酒を造り出すための蔵元ごとのこだわり、そして計り知れない情熱と技術が凝縮されています。イラストと共に、日本酒造りの主要なステップを分かりやすくご紹介します。

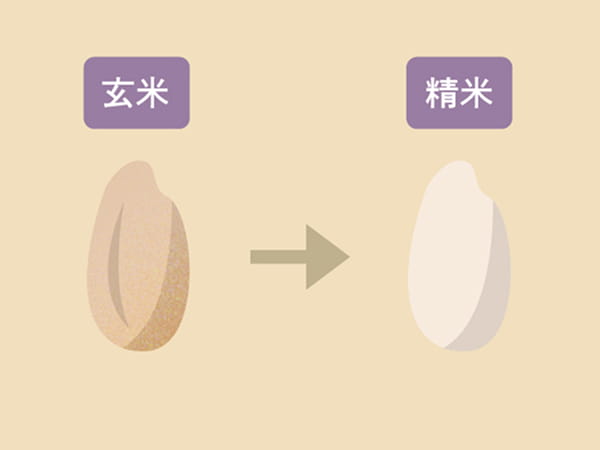

1. 精米(せいまい):玄米から白米へ

「日本酒の雑味をなくし、クリアな味わいを引き出す」

日本酒造りの第一歩は、お米を磨く「精米」です。お米の周りには、タンパク質や脂質など、日本酒の雑味となる成分が多く含まれています。これらを削り取ることで、デンプン質の中心部分だけを残し、純粋な日本酒の味わいを引き出します。精米の度合いは「精米歩合(せいまいぶあい)」で表され、例えば精米歩合60%とは、玄米の表面を40%削り、残りの60%を使用することを意味します。この精米歩合が高いほど、すっきりとした上品な酒質になると言われています。

2. 洗米(せんまい)・浸漬(しんせき):白米を洗い、水を吸収させる

「米ぬかを洗い流し、後の工程で均一にデンプンを糖化させる準備をする」

精米された白米は、まず丁寧に「洗米」され、表面に残った糠(ぬか)を洗い流します。糠が残っていると、雑味の原因となるからです。その後、「浸漬」という工程で、お米を水に浸して必要な水分を吸収させます。この水分吸収の度合いが、次の「蒸し」の工程や、麹や酵母の働きに大きく影響するため、秒単位で管理されるほど繊細な作業です。お米の種類やその年の状態によって、浸漬時間は細かく調整されます。

POINT:お米が水を吸う量で、その後の発酵の進み方が決まります!

3. 蒸す:白米から蒸し米(むしまい)へ

「麹菌や酵母が働きやすい状態の米にする」

水分を吸収したお米は、次に「蒸す」工程へ。甑(こしき)と呼ばれる大きな蒸し器で蒸し上げられたお米は「蒸し米」となります。この蒸し米は、外側は硬く、内側は柔らかい「外硬内軟(がいこうないなん)」の状態が理想とされます。なぜなら、次の製麹(せいきく)工程で麹菌が米の内部に入り込みやすくなり、酵母が活動しやすい環境が整うためです。蒸し加減一つで、日本酒の風味や品質が大きく左右される重要な工程です。

POINT:炊くのではなく「蒸す」ことで、お米のデンプン質が変質し、酒造りに最適な状態になります。

4. 麹造り/ 製麹(せいぎく):蒸し米から麹へ

「お米のデンプンを糖に変える、日本酒の味の骨格となる”麹“を造る」

日本酒造りの「心臓部」とも言われるのが「製麹(麹造り)」の工程です。蒸し米に「麹菌」を振りかけ、温度と湿度を徹底管理した「麹室(こうじむろ)」で繁殖させます。麹菌がお米のデンプンを糖に変えることで、酵母がアルコール発酵するための糖分が生まれ、「糖化」の準備が整います。

この麹の出来が、日本酒の香りや味わいを大きく左右するため、職人の熟練した技と細やかな作業が求められる、非常にデリケートな工程です。

POINT:日本酒の「香り」と「甘み」は、この麹から生まれます!

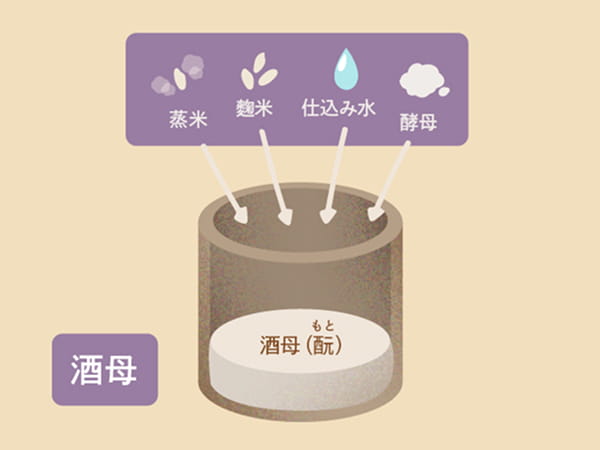

5. 酒母(しゅぼ)/ 酛(もと):酵母を増やす工程

「力強くアルコールを生み出すための”酵母”を大量に育てる」

「酒母」は、文字通り「酒の母」と書きます。これは、アルコール発酵の主役となる「酵母(こうぼ)」を大量に培養するための工程です。酒母造りは、蒸し米、麹米、仕込み水、そして酵母を混ぜ合わせ、アルコール発酵のスターターとなる「酒母」を造ります。この酒母の中で、酵母は大量に増殖し、力強くアルコールを生み出す準備をします。酒母には、伝統的な「生酛(きもと)系酒母」と、比較的短期間で造られる「速醸系酒母(そくじょうけいしゅぼ)」があり、それぞれ異なる味わいを生み出します。

POINT:酒母はいわば日本酒の「種」。酵母は、「アルコール発酵」の主役です!

この種が元気かどうかで、日本酒の品質が決まります!

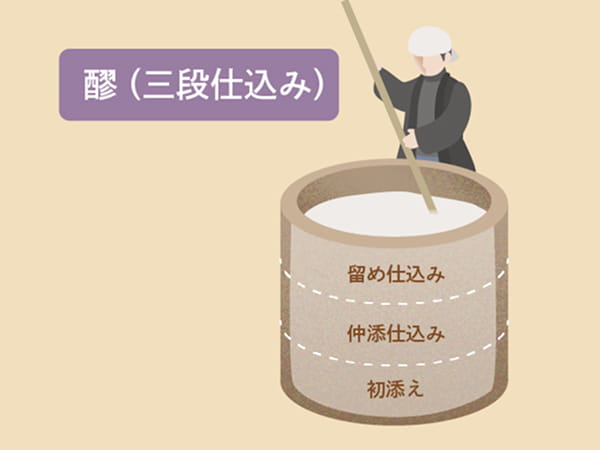

6. 仕込み(三段仕込み):醪(もろみ)を造る

「麹が糖を作り、酵母がアルコールを生み出す発酵の場をつくる」

酒母が完成すると、いよいよ日本酒の原型となる「醪」を造る「仕込み」の工程に入ります。醪とは、仕込みタンクの中で、蒸し米、麹、水、そして酵母が混ざり合い、発酵しているどろどろとした液体のことです。この醪を造るには、「三段仕込み」と呼ばれる伝統的な手法が一般的です。一度に全てを投入するのではなく、3回に分けて行うことで、酵母の働きをコントロールし、健全な発酵を促すのが目的です。

- 初添仕込み(はつぞえじこみ):

醪の最初の仕込み。少量の蒸し米、麹米、仕込み水を投入し、酵母をゆっくりと増やしていきます。 - 仲添仕込み(なかぞえじこみ):

初添の翌日に、初添の倍量の蒸し米、麹、水を投入します。醪のアルコール度数を上げ、発酵を活性化させます。 - 留め仕込み(とめじこみ):

仲添の2日後に、初添の倍量にあたる蒸し米、麹、水を投入し、仕込みを完了します。この三段仕込みによって、醪の濃度を段階的に上げ、酵母が活動しやすい環境を安定して保ちながら、じっくりと発酵を進めていきます。

POINT:この「醪」の管理が杜氏の腕の見せ所!温度管理が非常に重要です。

7. 発酵(はっこう)

「米のデンプンをアルコールに変える」

仕込みを終えた醪は、「発酵」の工程に入ります。タンクの中では、麹の働きで米のデンプンがブドウ糖に変わり、そのブドウ糖を酵母がアルコールに変える「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」という、世界でも珍しい発酵が同時に進行します。この期間、温度管理を徹底し、醪の成長を見守ります。米の旨みと香りが凝縮された「醪」へと変化していく、まさに日本酒の生命が宿る重要な期間です。

POINT:この「もろみ」の管理が杜氏の腕の見せ所!温度管理が非常に重要です。

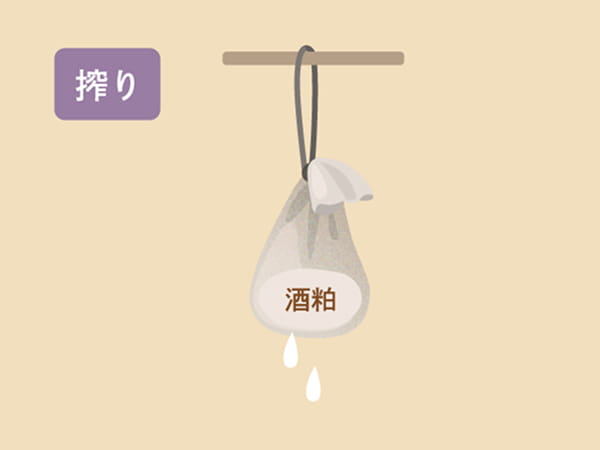

8. 搾り(しぼり)/ 上槽(じょうそう):醪からから酒を分離する工程

「液体(日本酒)と固体(酒粕)を分離する」

発酵を終えた醪から、日本酒を搾り出す工程が「搾り(上槽)」です。醪を圧搾機にかけて、液体である日本酒「原酒」と、固体である「酒粕(さけかす)」に分けられます。

この搾りの方法には、機械でゆっくりと圧力をかける方法や、袋に入れた醪を吊るして自然に滴り落ちる雫を集める方法など、様々な手法があります。搾りたての日本酒は「原酒」呼ばれ、アルコール度数が高く、力強い味わいが特徴です。

POINT:ここで初めて、お酒の姿が現れます!

9. 「搾り」後の多様な日本酒

搾られたばかりの日本酒は、その後の処理によって様々な種類に分かれます。

濾過(ろか)(滓引き(おりびき)):不純物を取り除き、透明度を高める

「酒質をクリアで透明にする」

搾られたばかりの原酒は、まだ細かな固形物(おり)を含んでいるため、「滓引き」でこれらを取り除き、よりクリアにします。その後、活性炭などを用いて色味や香りの調整を行う「濾過」でさらに透明度を高め、雑味を取り除きます。

火入れ(ひいれ):加熱処理

「酒質を安定させ、保存性を高める」

酒の品質を安定させ、保存性を高めるために、加熱処理である「火入れ」を行います。火入れは、低温で加熱殺菌する伝統的な手法です。これにより、日本酒に含まれる酵素の働きを止め、残っている微生物を殺菌します。

POINT:火入れ回数によって、フレッシュな味わい、熟成による奥深さなどが楽しめます。

貯蔵(ちょぞう):貯蔵タンクで寝かせておく

「味わいをまろやかに熟成させる」

火入れを終えた日本酒は、タンクや瓶の中で一定期間「貯蔵」されます。この熟成期間を経て、角がとれ、香味が落ち着き、より深い味わいへと昇華していきます。

多様な日本酒の種類

搾られたばかりの日本酒は、火入れの回数やタイミングなど、その後の処理によって様々な種類に分かれます。

- 生酒(なましゅ・なまざけ):

搾った後に火入れ(加熱殺菌)を一切しない日本酒。フレッシュな香りと瑞々しい味わいが特徴で、冷蔵保存が必須です。 - 生貯蔵酒(なまちょぞうしゅ):

貯蔵前に火入れをせず、瓶詰め前に一度だけ火入れをした日本酒。生酒のフレッシュさと、火入れによる安定性を兼ね備えています。 - 生詰め酒(なまづめしゅ):

貯蔵前に一度火入れを行い、瓶詰め時には火入れをしない日本酒。熟成感と生酒のような風味の両方を楽しめます。 - レギュラー酒(普通酒):

一般的に二度の火入れを行う、日常的に親しまれている日本酒。

POINT:蔵元の個性が最も出るのがこの最終調整。日本酒には、多くの人の想いが詰まっています。

日本の伝統・文化と酒造りの深いつながり

日本酒は、古来より日本の歴史、文化、そして人々の暮らしと深く結びついてきました。その起源は稲作文化の始まりにまで遡ると言われ、神事や祭祀には欠かせない「お神酒(おみき)」として、神と人をつなぐ神聖な存在でした。

飛鳥時代には酒造りの技術が確立され、平安時代には宮中での酒宴が盛んに行われるようになります。室町時代には、現代の酒造りの原型となる「諸白(もろはく)造り」が確立され、酒造りの技術は飛躍的に発展しました。江戸時代には、庶民の間にも日本酒が広まり、各地で独自の酒造りが発展していきます。

日本酒は、単に飲むだけでなく、季節の移ろいを祝い、家族や友人との絆を深め、人生の節目を彩る大切な存在でした。桜の下での花見酒、秋の収穫を祝う新米新酒、そして雪景色を眺めながら味わう雪見酒など、四季折々の風情と共に日本酒は楽しまれてきました。また、酒造りの技術は、その土地の米や水、気候風土と密接に結びつき、各地の「地酒」として多様な文化を生み出し続けています。

このように、日本酒造りは単なる産業ではなく、日本の食文化、伝統行事、そして地域社会の発展に深く貢献してきたのです。

さいごに

皆さんの日常にもきっと身近で、寄り添ってきた日本酒。それは、単なる飲み物ではなく、職人の技と情熱が何世代にもわたって紡いできた、壮大な物語そのものです。

そして、日本酒は、代々受け継がれた伝統を大切に継承しながらも、常に新しい挑戦を続けています。例えば、酒ハイ(日本酒ハイボール)、日本酒カクテルのような新しい飲み方の提案、新しい酵母の開発、そして世界市場への挑戦など、時代とともに進化を続けているのです。

また、全国各地には、それぞれの土地の風土と蔵元の想いが詰まった個性豊かな酒造りが行われています。 「地酒蔵元会」では、そんな蔵元ごとの酒造りへの想いと、その土地ならではの特徴やこだわりを「蔵元紀行」で紹介しています。

ぜひ「蔵元紀行」を覗いて、 日本酒への興味をさらに深め、あなたの知らない日本酒との新しい出会いを見つけてみませんか。