信仰心厚き中興の祖、四代目・原 吉郎が悟った”幸せを呼ぶ酒造り”

平成19年(2007)の夏、柏崎市がマグニチュード6.8という「中越沖地震」によって甚大な被害をこうむったことは、読者の記憶に新しいことでしょう。

市街の至る所で、大規模な家屋の倒壊や道路の亀裂が続発。そしてライフラインも完全に寸断されて、柏崎は数日間“陸の孤島”と化してしまいました。むろん、原酒造株式会社も悉く破壊され、社屋や設備の6割を失ってしまいました。

テレビニュースで幾度も放送された無残な姿に、多くの日本酒ファンが落胆し、銘酒「越の誉」の行く末を案じたことでしょう。

しかし、さすが日本酒王国・越後を代表する名門蔵。これしきの災難に負けてはいられぬと奮い立ち、みごと年末からの仕込みに復活を遂げています。

その心意気に、全国の越の誉ファンから続々と声援と励ましの声が届き、また銘酒「越の誉」を贔屓にする販売チャネルは、より強固なバックアップ体制を敷いているのです。

地震前までドッシリと座していた重厚な甍を連ねる蔵は、今はもう存在しません。

しかし、創業200年近い原酒造の哲理と信念は、そうやすやすと消えるものではないのです。

かつてそこにあった酒蔵には、「なべや」の屋号が凛として書かれていました。これは、原酒造の屋号「なべや」を意味しているそうです。その由来を、蔵元七代目の原 吉隆(よしたか)社長に訊ねました。

「当社の創始者・原 幸太郎(こうたろう)が酒造業を始めたのは、文化11年(1814)です。それまでは、鍋や釜などの鋳型の製造・修理を請け負う鋳物師屋(いもじや)でした。また、柏崎では江戸時代初期から製塩業が盛んになり、海水を煮るための鍋も貸し出していました。それで『なべや』になったのですね。以来、この屋号で柏崎の皆様に親しんでいただいてます。余談ですが、私の母が嫁いで来た時、ご近所の方々から『なべやさん、なべやさん』と呼ばれ、『あの~、うちは酒屋でして、鍋屋ではございませんが』と答えたそうです」

原社長のユニークな解説に、ドッと笑いが巻き起こります。

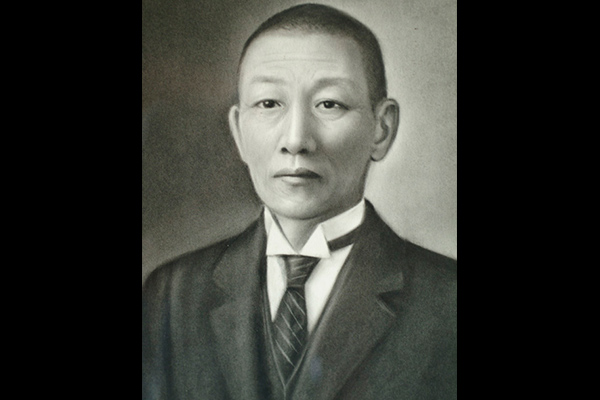

190年の歴史を持つ原酒造株式会社ですが、明治時代以前の詳細な資料は罹災で失っています。そこで、“中興の祖”である四代目・原 吉郎(きちろう)の時代を中心に、これまでの歴史を紐解いてみましょう。

さて、初代・原 幸太郎は“なべや”の嫡男でしたが、家督を妹に譲り、酒屋として独立しています。

大店の跡取りを辞して、なにゆえに心機一転の起業に挑んだのか。今となってはそれを知る由もありませんが、この時に誕生したのが原酒造店。文化11年(1814)のことでした。

その頃の柏崎は北国街道の宿場町、北前船の港として栄え、酒の需要は特に多かったことでしょう。幸太郎の酒屋は、二代目、三代目と順調に繁盛し、明治時代中頃には柏崎を代表する銘醸に成長していました。酒銘は、鵜川、花堤などでした。

ところが明治44年(1911)、四代目・吉郎(きちろう)の身代が雲散霧消する大事件が勃発します。

柏崎の一角で発生した火災がおりからの海風に煽られ、街は紅蓮の炎に呑み込まれたのです。そして、燃えさかる火の手は、原酒造店の蔵を容赦なく焼き尽くしました。

40歳を目前にして蔵、自宅とも一切合財を失った吉郎は、くすぶる焼け跡を呆然と見つめていたことでしょう。

しかし、悲嘆に暮れる間もなく、さらに追い討ちをかけるような災難が吉郎を襲いました。

この当時、地元・枇杷島村の名士として敬われていた吉郎は、村長選挙に立候補しますが、あろうことか選挙違反の容疑をかけられます。その上、取引銀行が破産するという予想だにしない事態が起こり、まさに満身創痍となってしまったのです。

絶体絶命の状態に追い込まれた吉郎の脳裡に、「廃業」の文字が浮かんでいました。

そして、これまで彼の奥底にあった一抹の疑念が、この機に乗じて、彼自身を迷わせていったのです。

もともと吉郎は、酒の意義や価値について思い悩むことがままありました。

飲み過ぎれば人格が豹変し、諍いのもとになる「魔漿」。誰もが体調を壊し、人生まで脅かす「毒水」。

そんなものを造り、売っているという罪悪感を、いつしか背負い込むようになっていたのです。

酒造りを続けるべきか、止めるべきか……打ちひしがれ暗中模索する吉郎は地元の古刹・極楽寺を訪れ、弁栄(べんえい)上人から説法を授かり得度しました。その決意は並大抵のものではなかったでしょう。

寺に篭って読経を繰り返した吉郎は、ついに悟りを開きます。

「確かに、酒は負の価値を持っている。しかし、この世には必要なものだ。苦しい時に心を慰めてくれるのは酒であり、喜びを大きくしてくれるのも酒である。それなら自分は魂を込めて、“幸せを呼ぶ酒”を造ろう」

こう決心し、以後の人生を酒造りと念仏のみに没頭したのです。そして大正15年(1926)には、威風堂々とした東蔵を完成させました。

吉郎の精進はおのずと品質面に現れ、昭和3年(1928)銘酒・越の誉が誕生。原酒造店の酒は、越後の銘酒として脚光を浴びます。

新しい需要や商品開発にも取り組み、燗酒主流のこの時代に「コールド越の誉」なる冷酒もすでに登場していました。

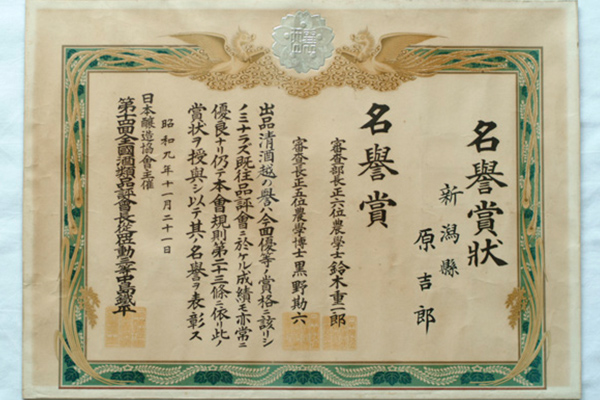

昭和8年(1933)には中部6県酒類品評会で名誉賞、翌年の全国酒類品評会では3年連続の優等賞に輝き、全国名誉賞も受賞します。そして、昭和12年(1937)、現在もその威容を残す西蔵が竣工。長さ36間、幅10間の木造漆喰蔵は、たゆみなき吉郎の研鑽とそれを支えた息子・哲郎(てつろう)にとって大きな成果でした。

この頃、五代目の哲郎に経営を任せると、吉郎の周囲から再び政界への後押しが寄せられます。

当初は「酒造り一筋に、悔いなし」と固辞した吉郎でしたが、地元関係者からの三拝九拝の嘆願によって、やむなく衆議院議員に立候補。しかし、その人望は厚く、票を開けてみればトップ当選を果たしていたのです。

また、吉郎は昭和15年(1940)初代・柏崎市長にも就任し、昭和30年(1955)に83歳の生涯を終えています。

「私はその2年後に生まれたので、曽祖父の面影を知りません。しかし、父からその人物像をよく聞かされました。それも含め、吉郎は非常に真面目で、ある意味、常人離れした哲学者のような人だと思います」

現社長の吉隆 氏が語ってくれたエピソードは、次のような内容でした。

六代目の原 寛(ひろし)が少年の頃、吉郎と地元の山へ登ったことがありました。

二人は山道で修行僧と出逢ったのですが、その僧は吉郎に近づくと、彼に向かって合掌しました。不思議に思った吉郎が「あなた、何をしているのですか?」と訊ねれば、修行僧は「私は諸国を行脚している者ですが、あなたさまほど徳の高い方に出逢ったことはありません。ですから、ありがたく拝ませていただきます」と答えたのです。

吉郎は、ただニコニコと笑っていたそうです。

戦後となって昭和22年(1947)、原酒造店は天皇陛下御巡幸の際に天覧の栄誉を賜りました。この頃の蔵主は五代目の哲郎で、昭和25年(1950)には原酒造店を株式会社へ改組し、名実ともに柏崎を代表する企業となり、石高は2,000石に至っています。

吉郎を支えた哲郎は、辛抱強く外柔内剛。普段は温和で、怒った顔ひとつ見せない人物でしたが、商売人としての姿勢をキッチリとわきまえていました。

ある営業マンが「あそこの得意先は苦手で、相性が悪い」とこぼせば「商売に、苦手とか相性なんてものは関係ない!」と一喝し、杜氏に抜擢することになった人物には「君に日本酒業界をリードしてきた当社の酒が、これからも造れるのか」と直言しました。

また、引退に際しては「とにかく、この商売は廃業しないでくれ。たとえ跡取りが途絶えても、他人を代表者にすることになっても構わないから、越の誉の看板を生涯守り抜いてくれ」と、六代目・寛に託したのでした。

そして、昭和36年(1961)には、全国名誉賞の立役者・中村 戌蔵(いぬぞう)杜氏が新潟県では始めて黄綬褒章を受賞、原酒造の確固たる高品質を知らしめることとなったのです。

清酒ブームの波に乗った昭和40年(1965)には、四季醸造が可能な最新設備の蔵が完成。これを機に原酒造は季節雇用者による製造体制から年間雇用の社員制へ、いち早く切り替えを図りました。これらの革新をグイグイと実行したのが、六代目・寛でした。

大正13年(1924)生まれの寛は、父・哲郎とは正反対の闘将タイプの経営者。学徒動員も経験した戦中派の父親は、息子の吉隆 氏にとって“地震、雷、火事、親父”そのものの存在だったようです。

寛は、家業ではなく企業としての将来を厳しく見つめ、「高品質の製品、画期的な商品を生み出すためには優秀な人材を確保し、製造レベルを安定させながら向上し、その技術を内製化・蓄積することが重要である」と考えていました。

当時、酒造りは地元農家にとって冬場の大きな収入源であり、業界関係者などからさまざまな非難が寄せられたそうです。

しかし、寛はそんな中傷に惑うこともなく、構造改革を推し進めました。

それから40年を経た現在、原酒造では冬場の仕込み時期も完全週休2日制(交替制)を実現しています。

「今にしてみれば、これが父からもらった最大の遺産ですね。豪腕を揮った経営者でしたが、彼の先見の明と慧眼に脱帽せざるを得ませんね」と、吉隆 社長はいささか苦笑いします。

そして、昭和47年(1972)9月29日。越の誉の銘がアジアを席巻する日がやって来ました。

全国民が固唾を呑んで注目する中、日中国交正常化交渉が成立し、その記念晩餐会において田中角栄 内閣総理大臣は、越の誉を日本からの乾杯酒=友好の酒として献上したのです。つまりは、かの周恩来首相が口にしたわけです。

「田中 総理大臣は柏崎のお隣の西山町のご出身で、当家と親交厚き政治家でした。良くも悪しくも昭和の宰相と言われる方ですが、人一倍郷土を大切にする政治家だったのです。でも、越の誉がどのように使われるのかは、祖父も父もまったく知らされていなかったようです」

その模様は、NHKの報道ニュースで全国中継され、どういうわけか越の誉の名も紹介されました。当時、国営放送の電波で特定商品名を紹介することはご法度のはずでしたが、報道チェックの手落ちか、はたまたアナウンサーが口を滑らせたのか、その夜の原酒造の電話が鳴りっぱなしだったことは、言うまでもありません。

昭和50年代以後は、地酒ブームをリードする新潟酒として認知され、東京営業所を開設し首都圏に販路を拡大。製造部門には最新設備を導入し、平成4年(1992)、平成5年(1993)と全国新酒鑑評会金賞を連続受賞しました。

さらに、平成9年(1997)には全日空国際線ファーストクラスの機内食に採用され、名実ともに日本を代表する“本物の日本酒”になったと言っても過言ではないでしょう。

中興の祖たる四代目・吉郎が目指した「幸せを呼ぶ酒」。それは、百年あまりの歳月を経て、現実のものとなりました。

その哲理は七代目・原 吉隆 社長にもしっかりと受け継がれ、中越沖地震からの復活においても、余すところなく発揮されています。その原社長が陣頭指揮を執り、社員全員で誓い合った「新生・越の誉」の闘いの日々については、蔵主紹介ページでインタビューすることとしましょう。