速醸もと開発の第一人者 岸 五郎が追求した、人に幸福をもたらす酒造り

お福酒造株式会社に到着した取材スタッフは、豪雪地の風情を湛えた茅葺き屋根に声を奪われ、しばしの間、立ち尽くしていました。

酒林を玄関にぶら提げた大屋根は、宝暦年間(1751~1763)より代々の当主によって守り継がれてきました。分厚い茅葺きは数年ごとの手入れが必要ですが、今やその職人も、山古志村に数人しか残っていないそうです。

「中越地震で茅が抜け落ちたり土壁が剥がれたりと、一時はどうなることかと思いました。柱もゆがんでしまって、いろいろと修繕を考えねばなりませんが、それでも倒壊しなかったのが幸いです。昔の建造物は、やはり仕事がしっかりしていますね」

250年前に建てられた屋敷を案内しつつ語るのは、お福酒造株式会社代表取締役の岸 富雄 社長です。

高さ4メートル近い天井、寺のような大きな仏壇、池泉回遊式の庭は、まさに豪農の風格。岸 社長から九代を溯った当主・岸 間右衛門(かんえもん)が、建築しました。

贅を感じさせない質素な木造りと工夫を凝らした設えに、蔵主・牧野家の肝煎り庄屋であった岸家の格式がうかがえます。

平成18年11月に、国の登録文化財に指定されました。

「岸 間右衛門は、宝暦2年(1752)近隣の十日町にあった本家から横枕の地に移り住んでいます。この一帯の大庄屋であり、山古志村などの庄屋たちも取り仕切る割元(わりもと)庄屋を牧野のお殿様から仰せつかっていたようです」

岸社長の解説する割元(わりもと)庄屋とは、代官や奉行が直接管理する、いわゆる本庄屋格に当たります。

机上に用意してくれた家系図を拝見すると、そこには代々の人物名と嫁入り元、婿入り元などが記され、そのほとんどが近郷の庄屋から迎えられているのです。

「実は、私も岸家に婿入りしております。不思議なもので、蔵元では往々にして女子の誕生が続くようで、当家も私まで四代にわたって婿を迎えております。ですから古い時代の経緯は、実子の妻にお聴き頂いた方がより詳しく判明するかと思います」

その岸 社長の言葉に甘えて、無理を言ってお出まし頂いたのが雅子 夫人です。しとやかな振る舞いと穏やかで丁寧な口調には、やはり蔵元の子女らしさを感じます。

では、ご夫妻揃ってのお話しから、お福正宗の歴史を紐解くこととしましょう。

江戸時代、肝煎り庄屋として余剰米の酒造りを行っていた岸家は、維新後の近代化による酒造業発達とともに、明治30年(1897)本格的に蔵元の道へ乗りその創業者は、婿として岸家に入った岸 五郎。旧姓名・関 五郎松(ごろうまつ)と言い、北蒲原郡の大庄屋の長男に生まれています。

関家の遠祖は戦国武将・後藤 又兵衛の子の血筋と伝承され、関ヶ原の戦いに豊臣方として馳せ参じたこの人物が、戦後に長岡へ落ち延び、関の姓に改めて、地元に関村をこしらえたそうです。ちなみに江戸中期、五郎松から三代前に当たる関 半五郎の頃には、柳沢1万石の領主より大庄屋と米屋の権限を与えられています。

岸 五郎は、明治元年(1868)生まれ。幼少期より英才で勤勉だった五郎は、東京工業学校(現在の東京工業大学)へ進学し、応用化学科で醸造学を専攻します。当時は、国を挙げて西洋の知識と技術による“富国強兵・殖産興業”が推進され、酒造業にも近代文明を応用しようとしていました。

五郎は東京・上野の図書館に通っては、西洋の文献を山と読破します。また卒業後には、埼玉県や遠く灘の酒蔵で研究を重ね、長岡帰郷後には多くの蔵元指導に力を注いだのです。

「曽祖父は、私には優しい人でしたが、母に言わせると、まっすぐな性格で、とても口うるさい人だったそうです。蔵元の大胆さと研究者の几帳面さを兼ね備えた人だったのでしょうね。五郎は、正式な酒造専門書を早い時期に執筆しているのですよ」

そう言って雅子 夫人が筆者に見せてくれたのが、関 五郎松 著と書かれた古い書籍。

「醸海拾玉(じょうかいじゅぎょく)」と題されたその本が出版されたのは、何と明治27年(1894)。五郎が、弱冠26歳の時なのです。

30歳にして蔵元となった岸 五郎ですが、酒造研究者としての哲学は生涯を通じて矜持したようです。その証しとも言えるのが、明治42年(1909)の大蔵省による乳酸応用速醸?の開発。画期的なこの酒母は、五郎が発見した乳酸発酵を応用したものでした。

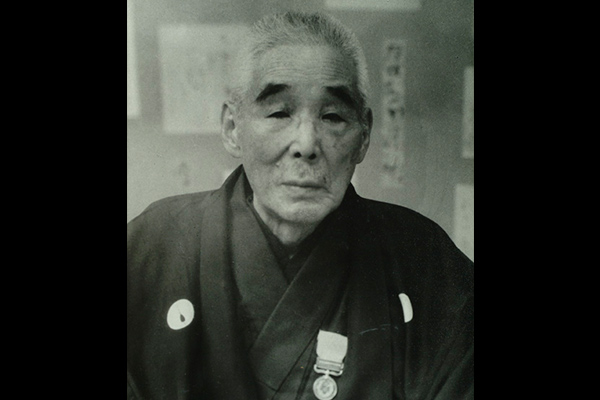

当時の大蔵省技術者はお福酒造を訪れ、乳酸実験を繰り返す五郎の元に1週間逗留し、ヒントを授けられたそうです。爾来、その偉大な成果が、日本の醸造業界を発展させてきました。後年、五郎が第一人者であることは業界の誰もが認め、称賛するところとなり、昭和33年(1958)黄綬褒章を受章したのです。

「元来、商売として酒造りをするのは嫌いだったようですね。それは、大庄屋の家に育ち、多くの小作人たちの暮らしを守ってきた五郎の血統だったのでしょう。当初の銘柄・福正宗も、五郎の『飲むほどに、お客様にも、蔵人にも福が招かれるように』と言う気持ちにあるのです。ですから、旦那様のように豪奢な無駄遣いをせず、品質の良い酒造りのためなら資金を厭わず、骨身を惜しまず、全身全霊を込めて取り組んだそうです。乳酸菌を探求した頃には広い試験室があって、長岡市内の薬店から大量の乳酸を仕入れたと、祖母が言っておりました。これが、当時、五郎が使っていた顕微鏡です」

雅子 夫人が古い木箱から取り出したのは、金色に輝くレトロな顕微鏡。真鍮製のボディーに、年代物であることを実感します。

この顕微鏡から現在の乳酸速醸が誕生した……ずっしりとした重量が、五郎の果たした役割の重さを教えてくれるようです。

「今もお福酒造が継承している五郎の信条に、“儲ける酒ではなく、人を幸せにする酒を造る”ことがあります。美味しい酒のためなら、一切妥協をしない。そんな創業者の教えを大切にしようと、この本を復刻させたのです」

岸 社長の手には、新たに装丁された“醸海拾玉”がありました。

さて、五郎の研究によってお福酒造の銘酒は品質を高め、地元の人気を集めていきました。銘柄も「福正宗」「酔美人」「金の鈴」「太平楽」など、ぞくぞくと登場しています。

この時期、五郎は後継者として庄屋・田中家より修太を婿に迎えました。修太は明治27年(1897)生まれで、近衛兵を務めた人物。非常に真面目で、物静かな人柄だったそうです。

酒の需要増とともに蔵の規模は変貌し、職人たちの暮らす空間や製造現場が拡充され、幾つもの茅葺きの棟が立ち並びました。必然、巨額の売上げが生まれるわけですが、五郎は吝嗇に耽ることなく、植民地化する朝鮮でのダム計画など公的な投資へ財を注ぎ込みまました。

そして太平洋戦時下では、近しい蔵元が廃業に追い込まれる中、五郎の功績によって福正宗は操業停止を免れ、焼酎などさまざまなアルコールを製造。戦後の復活へ命を繋いだのです。

「終戦後、昭和24年(1949)に『お福酒造株式会社』として改組いたしました。その頃から昭和50年頃までは、地元100%の商いでした。記憶に濃いのは、昭和36年(1961)の大雪ですね。当時は、長岡まで新酒を運ぶために、朝と昼の2回ソリを使っていました。すでにオート三輪はあったのですが、帰り道で雪に埋もれて動けなくなってしまうのです。吹雪の朝に社員総出でソリを押して行ったり、注文が多い日は近所の方にお手伝いを頂いて、荷ソリが長蛇の列をなしたこともありました。その風景を、つい昨日のように憶えています」

販売量が急増したその時代を担ったのが、父親である三代目・正道でしたと雅子 夫人は語ります。

三代目の正道は、大正3年(1914)生まれ。セールスに向いた明朗闊達な性格で、難題を次々に解決する器用な人物だったそうです。昭和47年(1972)59歳で病没しましたが、若い彼が販売面で勇躍した時代にお福酒造は最高潮を迎え、その製造量は4200石に達したのです。

そして彼亡き後、高齢の修太を補佐しながら地元市場を着実に広げ、首都圏の地酒ブームへも乗り込んで行ったのが、富雄 現社長でした。

「本格的な吟醸酒ブームが起こったのは新潟の酒からでしたが、当社は岸五郎の時代より、彼が発見した山の横井戸の自然清水、上質の地元米にこだわっており、吟醸造りの基礎がすでに出来上がっていたと思います。そして、吉井 民夫 現杜氏が、創業者である五郎じきじきに教え込まれた愛弟子であることも何よりの宝です。おかげさまで、当社は関東信越国税局酒類鑑評会で多年受賞し、全国新酒鑑評会では8回金賞を受賞しています」

岸 社長の口から出た吉井 民夫 杜氏の名は、筆者も聞き及んでいます。

創業者の五郎と同様、黄綬褒章を受章した名杜氏で、81歳ながら矍鑠とした姿で、現役バリバリの仕事をこなしているとのこと。この後に控えているインタビューに、ますます期待が募ります。

珠玉のしずくに宿る、岸 五郎の理念。長岡人の気質らしい、飽くなき探究心と人の幸せを願う慈愛は、これからもお福酒造の文化として生き続けることでしょう。