旭川の心を醸す酒で、世界の人ときずなを結ぶ

雄大な大雪山と澄んだ青い空を見晴るかす、男山株式会社。四季折々の風情がほとりを彩る水車池に、ここを訪れる見学者は、豊かな自然と清らかな空気の中で醸される男山を実感することでしょう。

そして、ひときわ目を惹くのが「世界酒類コンクールゴールドメダル31年間連続受賞」の掲示。昭和52年(1977)以来、男山株式会社が挑戦してきた、世界最高峰の酒類コンクールと謳われる「国際酒類コンクール」「世界酒類コンクール」での輝かしい勲章です。

近年は、アジアや欧米への日本酒輸出が好調とあって、全国各地の蔵元もこぞって出品するようになってきましたが、当時の外国市場はニーズの気配すら無い時代。しかし、必ずや今日のようなSAKEブームが到来すことを洞察し、魁となって大舞台に乗り込んだ銘酒の一つが男山だったのです。

その新たな試みに果敢に挑んだのが、山崎 與吉(よきち)代表取締役社長でした。

「北海道の清酒消費は、昔から、地元酒にとって厳しい状況があります。本州の酒や大手メーカー酒の攻勢が続き、今でも地元メーカーのシェアーは23%ほどしかありません。

おしなべて道産子が望む商品は、新しくて、有名で、人気のある本州商品なんですよ(笑)。

当社は、伊丹の名門酒・男山の正統を昭和43年(1968)に継承し、新しい市場開拓に燃え、札幌進出を検討していました。ところが札幌では、灘や伏見の大手メーカー酒がすでに拡販され、市場に切り込むことは至難の業となっていました。そこで、札幌がダメなら東京があるとばかりに、今度は首都圏への進出を目論んだのですが、『北海道の酒ねぇ……米が美味しくないでしょ。また機会があったら、飲んでみるよ』と、まるで相手にしてもらえません。でも、それで落ち込んでいちゃ、天下の男山を継承した名がすたるというものです。“札幌も東京もダメなら、世界があるべさ!”と、一念発起したというわけです」

以来、男山は独自路線で海外市場を開拓。今日では、総出荷量の1割が海を渡って世界の町で飲まれています。ニューヨークやロサンゼルスのSAKEファンから一番に挙げられるほどのブランドに成長し、香港や台湾などのアジア市場からも熱烈なラブコールを贈られているのです。

山崎社長は、もちろん道産子。大学時代を除いてずっと旭川に暮らし、旭川をこよなく愛する生粋の旭川人です。

それだけに、北海道酒の向上への思いも人一倍強いはず。

前述の道産酒の課題に、どのように取り組んでいるのでしょう。

「北海道には、現在15社の蔵元があります。この各社が交流と対話を図りながら清酒の啓蒙活動を行うべく、北海道酒造組合でも新たなテーマを検討しています。10月1日の“日本酒の日”には全道的なキャンペーンを企画してみたり、札幌や旭川などで食と酒のイベントを催してみたりと、日本酒のコラボレーションを推進できればいいですね。正直なところ、道産酒がどうこうよりも、現実問題として日本酒全体の低調を危惧しなければいけません。今や、大手メーカーと市場争奪を繰り広げる局面ではないでしょう。旧来、当社は、大手メーカーと土俵を同じくしてはならない立場でした。量において圧倒的な力の差があり、かなうはずはありません。そこで、彼らの隙間的な市場や手の及ばない方面へ進出しながら、市場や価値を異にしてきたわけです。ですから、お互いが清酒啓蒙を共有できる方法を、模索することが必要でしょうね」

山崎社長は、昭和50年代の頃、30年後の日本酒全体の消費量はおそらく半減しているのではと予感していたと語ります。その兆しを感じた若き日、“量を追いかけるのは大手メーカー、質を追いかけるのが我々、北海道の蔵元”と心したそうです。結果、手造りに徹した吟醸酒、個性的な復古酒などが続々と誕生し、男山の高品質とブランド追求が脚光を浴びたのです。

「今後も基本は、北海道の蔵元としての生き方を曲げず、男山の銘に恥じない酒屋一筋であること」と、山崎社長は胸を張って答えてくれました。

さて、読者の方々は「男山酒造り資料舘」をご存知でしょうか。

本社蔵の中に設置されたこのスペースは、昭和43年(1968)の設置以来、今年で39年を迎え、毎年の入場者数は16万人を突破しています。

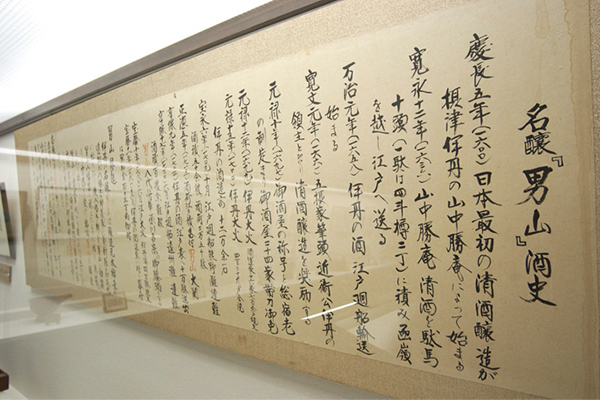

銘酒・男山の伝統文化に関する名品、資料・文献を紹介する展示コーナーを見学し、酒造りの現場を目の当たりにすることも可能。そして、男山のできたての美酒を試飲、購入できるカウンターも備えており、寒造りの真っ最中にも、多くの男山ファンが訪れます。

「私は、難しい酒の話を分かりやすく伝えることも、蔵元の大事な使命だと思っています。今や、ただ美味しいとか旨いとかで、日本酒を語る時代ではありません。自社の酒が持っている魅力や個性を上手に解説することは、お客様への当然の答えだと思います。そこで、当社は蔵内をガラス張りにして蔵見学の皆様に男山の酒造りを体感して頂き、酒造り資料舘では男山の魅力、ひいては日本酒文化をじっくりとお楽しみ頂けるようにしております。特に、私は社員が心をこめて酒を造っている姿を、見てやって頂きたいのです。酒の良し悪しは、造り手を見てもらえれば分かるのではないでしょうか。当社には、毎年冬になると、地元・旭川の農業家たちが20人ほど蔵人としてやって来ます。彼らが取り組む、真摯で、生真面目な酒造りを、ぜひ、ご覧頂きたいと思います」

その理由は、山崎社長が旨としている“旭川とともに生き、暮らし、育む酒造り”。

かつての山崎酒造の時代から、酒造りは厳しい冬に閉ざされる農家の収入源でもありました。その関係は今日も変わりなく、出稼ぎの季節蔵人を、家族のように温かく迎え入れているのです。

「今では、一年中酒を造れる環境や設備、技術が、いとも簡単に手に入る時代です。ボタンだけで操作できる四季醸造の工場には、僅かな社員がいれば事足りるかも知れません。しかし、当社はあくまで冬だけの酒造り。若干の正社員と20人ほどの季節職人で、休みなく頑張ります。10月になると、農家の父ちゃんや母ちゃんがニコニコしながら元気にやって来て、『また、今年もよろしくね!』と始まるわけです。合理的でないと申せばそうかも知れませんが、この旭川の風土習慣、地元の生活を大切にしなければ、旭川らしい酒とは自負できないと思うのです。私事になりますが、大学3年生の時『酒蔵など継ぎたくない』と、父に詰め寄ったことがあります。その折、父はこう言って、私を諭したのです。『当社は、道内一の人材を抱えている。その立派な人たちが、みなお前を待っていてくれる。そこを、よ~く考えろ』 私は、あの日の親父の言葉を、今もしみじみと身に染む思いで噛みしめています」

その熱のこもった言葉に、山崎社長の誠実な人となりを見るようでした。

「当社の一大イベントである“酒蔵開放”は、来年で30回目を迎えますが、毎年のように、私が嬉しく思うシーンがあるのです。中年の男性が、若い奥様とお子様を連れていらして『俺も小さい頃、親父に連れて来てもらってさぁ』と、嬉しそうにファミリーで甘酒を召し上がっているんです。30年も続けていますと、親、子、そして将来、男山を飲んで頂けるお孫さんの代までつながって、そんな場面を目にしますとありがたく、酒屋冥利に尽きますね。……男山は、確かに伝統を受け継ぐ酒ですが、その心根は、そんなふうに心の“きづな”とか“優しさ”を醸し続ける、旭川の酒でありたいのです」

「どうぞ、たくさんの皆様に、当社へのお越しをお待ちしています!」

山崎社長の温かく誠実な笑顔に、あなたも一度、逢いに行ってみてはいかがでしょう。

男山株式会社の商品

product