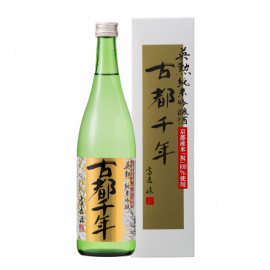

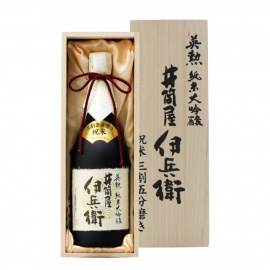

京の米・京の水・京の酒

その水で麹を完璧に仕上げて、すべての工程に最善を尽くせば、お酒はきちんと答えを出してくれる。

大吟醸や純米大吟醸など高級酒造りには、いずこの蔵元も原料米を山田錦に固執する傾向があります。もちろん、齊藤酒造も高精白の山田錦の酒を醸していますが、近年は、ひと味違う個性的な酒造好適米に力を注いでいます。

それが、京都産の米「祝(いわい)」です。

その酒は素晴らしい出来栄えで、「今後は、精力的に祝を使っていきたい」と祝の酒造りを永続させることを宣言したのです。

祝の名も京都らしく、味はまろやかで繊細とのこと。

それにしても背丈は高く山田錦をしのぎ、雄町米にも引けを取らないほどの長身。これを育てる農家の苦労に、頭が下がる思いです。

祝は山田錦と比べて心白が大きく、原料処理が難しい。特に吸水のポイントがシビア。

「祝は吸水性が非常に良いので、洗米や浸漬の時間にナーヴァスにならざるを得ないのです。それは“突き破精(はぜ)”の麹を得るための絶対条件。米が水を吸い過ぎると蒸米が柔らかくなり、麹になっても水分が多いため、蒸米の表面だけに破精が廻る“塗破精(ぬりはぜ)”や全体に破精込みの深い“総破精(そうはぜ)”になってしまいます。祝は油断するとどっちかに転んでしまい、突き破精にできない難しさがあるのです。しかし、吸水のポイントを的確に捉えれば、本当に吟醸造りに適した香りの高い麹になって、お酒の味もふくらみのある口当たりになってくれるんですよ」

手なずけるまでは至難の業が必要ですが、コツが分かってくれば最高の答えを出してくれます。

翻せば、それほどてこずる米だから普及が難しいわけで、祝の総収穫量の約半分近くを齊藤酒造が扱っている理由に、名人技を確信してしまうのです。