水車から生まれた、究極の吟醸造りと純米主義

愛媛県は約60社の蔵元が営む、地酒文化の息づくお国柄。その美酒たちの中で「西の横綱」と称えられ、愛媛酒の台頭と普及をリードしてきたのが銘酒「梅錦」です。

昭和40年代、地酒ブームのきっかけとなった名著「ほんものの日本酒えらび」で、西の大関の称号を拝するや、プレミアム商品雑誌の魁となった「特選街」などで絶賛を浴びます。また、全国新酒鑑評会では通算30回の金賞受賞を誇り、単なるヒット商品と一線を隔す本物の吟醸造りにこだわり続けています。

珠玉の大吟醸から定番人気の本醸造クラスまで、ツウを唸らせ続ける梅錦のしずく。その源は明治5年(1872)に発します。

梅錦山川株式会社の現社長で蔵元五代目の山川 浩一郎(やまかわ こういちろう)社長に、その足跡をインタビューしてみると、創業の意外なきっかけが垣間見えました。

「創業者の山川 由良太(ゆらた)は、江戸末期に誕生した人物です。由良太の代までは、水車を使った製油が主な生業で、その副業として精米を始め、共同経営で酒造りに着手したようです。屋号は“藤井”で、当時は藤井酒店。銘柄は“藤乃澤”と伝わっております。由良太が成功を収めることができたのは、妻・政(まさ)の実家・西川家の援助があったようです。当初は、西川家まで出向いて酒造りを行っていたのです。ここから1kmほど離れた旧・宇摩郡上分村(うまぐんかみぶんむら)まで通っていました。おそらく、そこで独り立ちを認められ、現在のこの地で酒造業を始めたのでしょうね」

山川社長の解説から察すると、創業者は蔵元にありがちな庄屋身分ではなく、精進を重ねて商いに成功した立志伝中の人物のようです。川之江の町を潤す金生川の豊かな水流を使って、生活必需品のなたね油や酒を生産した、商才に長けた人物だったのでしょう。

梅錦山川株式会社の蔵が建つ金川の町は、かつては近郷近在でも有名な梅林が茂り、代々の蔵元が所有していた梅園も見事な花を咲きほころばせたそうです。

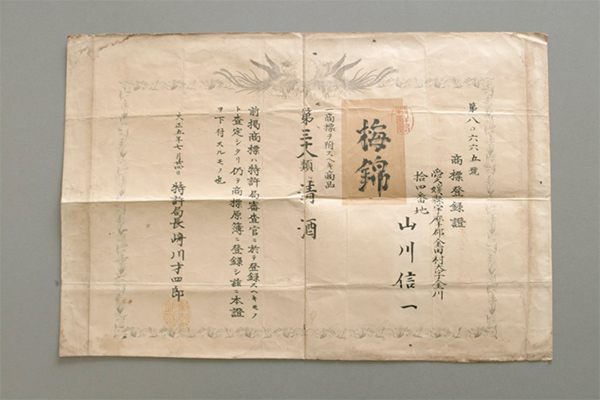

梅錦の銘は、その美しい梅の花と香りに由来しており、大正5年(1916)7月に商標を登録しています。

由良太の後継者となったのは、二代目の山川 信一。父の代から実質的に現場を仕切っていた息子です。彼の醸す酒は、文明開化の明治とともに地元・東予から西讃地方にまで広がり始め、明治28年(1895)には千五百石余りの石高に達し、いわゆる“千石酒屋”の地位を確立しています。

そして大正時代から昭和初期まではさらに増産体制に入りますが、第二次世界大戦中の企業統制によって減産を余儀なくされ、二百石足らずに縮小。しかし、当時の世相下で微量ながらも継続できる蔵元ということは、官の信用が確かで、経営も堅実であったのでしょう。

昭和29年(1954)、四代目の由一郎が代表となって、山川酒造合資会社に改組すると、神武景気、岩戸景気とともに高度経済成長の波が訪れます。時代は昭和40年代、級別による清酒ブームを迎え、灘・伏見の大手清酒メーカーはマスコミを使ったコマーシャルによって全国各地へ進出を始め、その影響は四国へも及びました。

しかし、磐石な地元市場を獲得していた梅錦は、これらに真っ向勝負を挑むのではなく、むしろ、戦後も量産されているアル添酒よりも手間ひまのかかる吟醸造り・純米主義を見直すことが今後の地方酒の存在意義となるであろうと、その道をひた走り、昭和40年代には冒頭に紹介するように賞賛を獲得するのです。

その本物へのこだわりには、一介の水車業者から身を起こし千石酒屋を目指した由良太の妥協なき精神も受け継がれていたことでしょう。

これらの成果が如実に現れるのが、昭和52年(1977)。梅錦は香り麗しく、洗練された旨口の美酒を東京にデビューさせ、手造りの吟醸酒の真価を問います。その新たな梅錦戦略を展開すべく登壇したのが、山川 浩一郎 現社長でした。

これが首都圏で大ブレイク、波紋は東京から全国へと拡大します。そして、灘・伏見の地元である大阪や京都からニーズが殺到し、関西市場へも進出したのです。本醸造「つうの酒」、純米原酒「酒一筋」などが高い支持を得ました。

その一方で梅錦は、上質の普通酒を地元に供給し続けることも維持します。

「愛媛の地酒として名声が広がったのは、やはり地元で飲まれ、育んで頂いたからこそ。それに、全国市場で越後酒の牙城を崩せるかどうかの挑戦に、この足固めはどうしても必要でした」と山川社長は述懐します。

「昭和47年(1972)頃までは愛媛市場オンリーで二千石ほどの生産でしたが、いわゆる“地酒”が人気を獲得してきた50年代中盤から、大都市圏での梅錦ブランドの人気が地元へブローバックしたこともあって、増産体制に入ります。そして、昭和63年(1988)以後、新蔵、精米工場、貯蔵庫、瓶詰め工場などを完成させ、平成3年(1991)に梅錦山川株式会社に改組しました。この間はバブル景気で、美食・飽食の時代と言われて地酒ブームが席巻し、マスコミによって当社の酒もいろいろ取り上げられました」

山川社長の言葉通り、当時、梅錦の酒を絶賛する記事を挙げれば、キリがありません。本格的な酒紀行の単行本から人気のグルメ漫画、生活雑誌まで、梅錦山川は四国を代表する名酒ブランドとして伝播します。また全国的な地酒ブームの中、山川社長は、そのステージを作り上げる蔵元の一人として、八面六臂に活躍。海外でのSAKE需要など寸毫たりとも見えない時代に、率先してアメリカやヨーロッパへ飛び、市場視察とグルメ事情を調査しています。

そんな山川社長と梅錦の大躍進を支えたのが、後年「現代の名工」の栄誉を授かる山根 福平(やまね ふくへい)杜氏。彼は山川社長と胸襟を開き合いながら、妥協なき究極の吟醸造りを追求していきます。

「平成4年(1992)の生産量は二万四千石に達していますが、この時が当社の量的なピークです。やはり、好景気によって消費活動が旺盛な時代だったということも言えましょうね」

その後、山川社長は“梅錦スタイル”をテーマに、刻々と変わる時代の酒ニーズを洞察・分析し、清酒市場の停滞や焼酎市場の急成長を乗り越えつつ、“梅錦ビール”の醸造、リキュールやスピリッツの製造など、さらに新たな梅錦の在り方を追求しています。

しかし、その根本には“吟醸造りの追求”“純米主義へのこだわり”が厳としてあることを、言わずもがな、梅錦の一盃を口にすればお分かりになるでしょう。

今、梅錦はアメリカやアジアなど海外でも愛飲される“SAKE”の代表格になりました。その名プロデューサーたる山川社長の魅力を、次なる蔵主紹介で探ってみることにしましょう。