三河の酒とあまから味を江戸へ轟かせた、尾州半田の醸造文化。

街中に漂う、ほっこりとした香り。ここ愛知県半田市を訪れたなら、誰もが食欲をくすぐる麹の匂いに包まれるでしょう。

洗練された装いの駅前を一歩離れると、濃口醤油や赤味噌など、名古屋らしいあまから味を支える蔵元がそこかしこに見受けられます。いわば半田市は、中京地域の醸造文化を育む町と言っても過言ではないでしょう。

その中でも、ひときわ輝く存在が銘酒「國盛」を醸す中埜酒造株式会社。世界に冠たるミツカン酢(株式会社Mizkan)の関連企業です。

酒、酢、味噌、醤油といった半田の醸造品は、かつて運河として掘削された十ヶ川を経て、衣が浦から三河湾へと繰り出し、遠州灘の荒波を乗り越えて江戸に運ばれました。

運河沿いには今も古い黒壁の蔵が連なり、往時の風情を偲ばせています。江戸時代は沖に停泊する弁財船からは艀(はしけ)や荷揚げ船が行き交い、中埜酒造の蔵先にも杉樽を運ぶ沖仲士(人足)の嬌声や雑踏が絶えなかったことでしょう。

知多半島の根っこに位置する半田市は、人口約11万7千人(令和6年3月現在)の町で、名古屋から列車で40分ほどの至便なベッドタウンです。

町の歴史は古く、明治時代半ばまでは知多郡半田村(ちたごおりはんだむら)と呼ばれ、味醂や酒などの醸造業で栄えていました。

また、知多湾に臨むことから海運も盛んで、三河地方の流通基地として活況を呈し、特産の酢や地酒を太平洋航路の手船(てぶね/雇い船頭制)を使って江戸や上方へ運んでいたのです。海運で栄えた商家が多く、醸造家、地主、土建屋、船大工、船頭などが住む湊町でした。

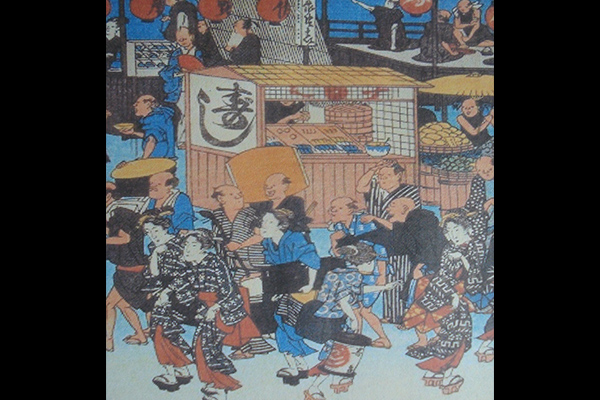

特筆すべき醸造文化の成果に、江戸前寿司の原型となった屋台の「早寿し(はやずし)」があります。

早寿しは、半田名産の粕酢(酒粕から造った赤い酢)を使った山吹色のシャリに大きなネタを乗せただけもので、いわゆるファーストフード。旧来の「なれ寿司」よりも手早く作れ、立ち食いの屋台スタイルが大工や左官など、忙しい江戸の人たちに大好評となりました。

この早寿司のおかげで一躍脚光を浴びた人物が、江戸前寿司の元祖である華屋 與兵衛(はなや よへえ)です。

つまりは、上質の酒粕が半田界隈で余剰し、それを再利用した粕酢が功を奏したというわけです。

ちなみに、元禄10年(1697)頃の知多郡には114軒もの酒蔵が存在し、その酒は“中国銘酒(ちゅうごくめいしゅ)”と呼ばれ、江戸では兵庫の灘や伊丹の酒と肩を並べるほど人気を得ていました。

なるほど、灘の樽廻船が1週間で江戸に着くところを、知多からならば3日もあれば充分でしょう。

「しぼりたての味は、灘の樽廻船に負けやせぬ!」

そんな蔵人たちの声が、運河沿いに建つ中埜酒造の「國盛 酒の文化館」から聴こえてきそうです。

さて、江戸期の半田村界隈は主に尾張徳川家の所領でしたが、治世不安な戦国期には三河の地頭・水野家が領していました。

天文年間(1532~1555)頃の知多郡は、東を駿河の戦国大名・今川 義元、西は頭角を現してきた尾張の守護大名・織田 信長に挟まれ、戦々恐々とする中、領主の水野 忠政は近郷の名門である松平宗家(後の徳川家)を頼みとし、妹を輿入れさせました。そして、この妹の娘・於大(おだい)がやがて松平 広忠に嫁ぎ、竹千代(後の徳川 家康)を産んだのです。

戦国期の水野家は、織田、豊臣、徳川の趨勢を読みながら帰属を流転していますが、ついには徳川の世となり、その分家支流は松平宗家との縁戚関係によって、紀州徳川家の家老職、直参旗本に与るなど、大いに繁栄したのです。

今も半田市東郷町に建つ常楽寺は、家康と縁深い名刹です。第八世の住職・典空顕朗(てんくうけんろう)上人が徳川家康の従兄弟であったこともあり、徳川 家康はここに幾度か来訪しています。

まずは永禄3年(1560)桶狭間の戦いの後、三河にもどる際。次は、天正10年(1582)本能寺の変で織田 信長が倒され、大阪和泉から急遽帰国した際に、伊勢、四日市を船で経由し知多半島へ上陸、ここへ立ち寄りました。

実はこの時、半田出身の船頭たちが家康の逃避行の水先案内をしたおかげで、開幕後、半田村は港湾整備、路地の区画に多大な資金を下付されたのです。

半田市の東端に位置する衣が浦地区は、今では近代的な臨海工業地となっていますが、遥かな昔、白砂青松の浜辺を持つ湊でした。また、「銘醸地に美味なる肴あり」の言葉通り、知多半島一帯では新鮮な魚介類が獲れます。

真鯛を筆頭に、サワラやアナゴ、タコ、ワタリ蟹、シャコなど、知多酒にふさわしい珍味ぞろいで、昭和初期までは半田市近辺の港も豊漁に賑わいました。 むろん、中埜酒造の銘酒「國盛」は今も変わらず三河湾で獲れる魚介類と地産池消の仲であり、地域活性化の大役を担っていることは言うまでもありません。

ところで、三河湾沿いの港町には、江戸時代より豪華な山車(だし)を牽き回す祭があり、伝統文化を大いに啓蒙しています。愛知県内には名工の彫刻や装飾に贅を尽くした山車が300台以上も存在するそうですが、知多半島一帯は、まさに一大山車文化圏なのです。

ここ半田市内にも31台の山車が現存し、春の山車祭には、法被姿の若い衆たちを従えて繰り出します。

中でも、毎年5月初旬に亀崎海岸で催される「潮干祭」は、超圧巻! 東組、石橋組、中切組、田中組、西組の5台の山車が神前神社から繰り出し、海岸通りに勢揃い。干潮時を見計らって、一気に海辺に曳き下ろされます。

それぞれの山車には妙技を演じるカラクリ人形が備えられ、江戸初期より続く全国的にも珍しい祭りなのです。

もう一つ半田市の文化的モティーフを挙げるなら、それは童話作家「新美 南吉(にいみなんきち)」に他ならないでしょう。

名作「ごんぎつね」で知られる新美 南吉ですが、実は夭逝後に脚光を浴びた不世出の作家でした。

南吉は、大正2年(1913)半田町岩滑に呱々の声を上げました。4歳の時に実母を亡くし6歳で継母を迎え、8歳になって養子に出されるという、孤独で無情な幼年期を過ごしています。

しかし、挫けそうになった少年南吉は、ある時は半田の自然にときめき、ある時は老人のおとぎ話に慰められ、感性豊かな青年へと成長していったのです。

大正15年(1926)県立半田中学校へ入学した頃から南吉は童謡・童話を創り、雑誌投稿を始めます。昭和6年(1931)には、地元の岩滑小学校の代行教員として勤務しながら「ごんぎつね」を執筆。これがみごと雑誌・赤い鳥に掲載され、本格的に作家としての道を歩み始めたのです。

その後、幾多の名作を筆した南吉ですが、29歳にして喉頭結核に倒れひっそりと世を去りましたが、半田市は南吉の生家、養家を当時のままに残し、一般公開しています。

また、彼がこよなく愛した「ごんぎつね」の舞台となった風景は、その数々の名作やエピソードとともに「新美 南吉記念館」として一般公開されています。

尾張徳川家のお膝元時代から国内有数の醸造地として庇護され、江戸と上方を中継する一大物流拠点であった半田市。その名門商人こそ、國盛の蔵元・中埜家であったといっても過言ではありません。

江戸期の創業より約200年を経た現在、世界に発信する和食文化の一翼を担う銘酒・國盛やミツカン酢には、アジアや欧米からの旅行客も続々とやって来ています。

また、国内のユーザー世代の変化に対する商品開発にも、伝統の味と革新の技を駆使しています。そこには、かつて江戸で一世風靡した尾州半田を代表する醸造文化の血脈が表れているのでしょう。

新たな時代へ向かう“中国銘酒”の魅力を、じっくりと味わうことにしましょう。