技とセンスと舌を駆使して、新しい”酒質主義”に邁進する

発売以来、美味しさとお値頃感で人気を呼んでいる「彩華 大吟醸」。そのフルーティでなめらかな“芳醇麗酒”を、中埜酒造は総米16トンを一気に蒸し上げる連続式蒸米機や巨大なステンレス製タンクで醸します。國盛が誇る、まさに収斂の技。その立役者が、杜氏の原本直幸(はらもと なおゆき)氏です。

今年で入社17年目を迎えた原本杜氏は、岐阜県の出身。大学院を卒業後、中埜酒造に入社し、大府市に居を構え、開発部門、製造部門を経験し腕を磨いてきました。

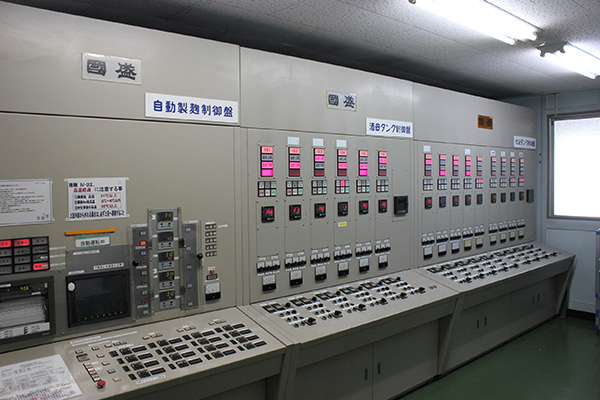

「醸造工程の管理はもちろんですが、精製工程・ブレンド工程も主導しています。現場は私を入れても10名程度。少数精鋭主義で、IT設備をコントロールしながら芳醇麗酒を生み出しています。この設備があることによって煩雑な作業が省力化され、私たちは製造管理のみならず、商品企画や開発にも携われるのです」

自信に満ちた原本杜氏の表情に、“彩華 大吟醸”の出来栄えを納得するところです。

まずは、この行き届いた國盛蔵での原料処理について訊ねてみましょう。

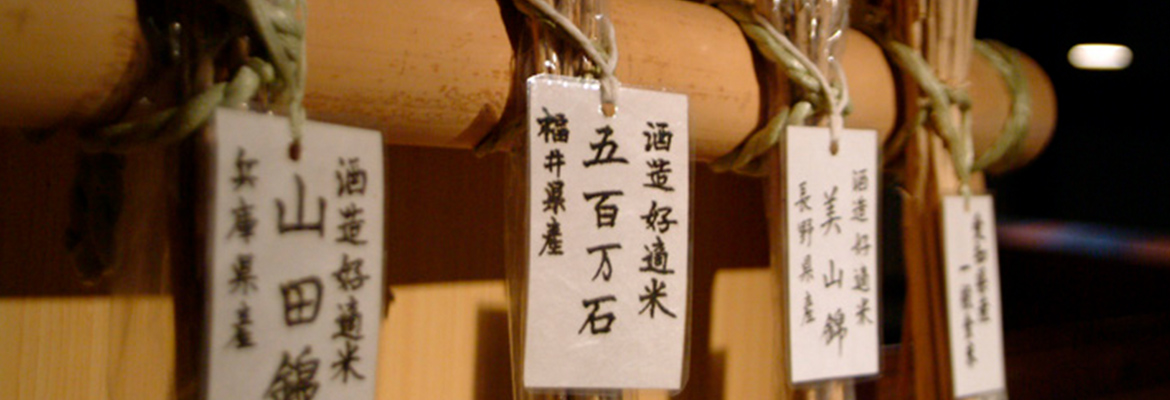

「酒造好適米は、愛知県産 若水・夢吟香、兵庫県産 山田錦、北海道産 吟風などを使用していますが、近年の気候変動により出来栄えがさまざまです。品種によっても水の吸わせ方ひとつで味が変わりますので、その年の最初の酒造りは緊張しますね。ただ、当社は品質管理部門が原料米の分析を行って、どのような特性があり、どんな処理をほどこせばいいかをデータで読み取れます。また過去のデータも蓄積していますから、そこから判断することも可能です」

酒造好適米は全国から入手しますが、とりわけ地元産の米では“若水(わかみず)”を使用すると原本杜氏は答えます。特徴としてはモロミに溶けやすく旨味がのってくるタイプで、中埜酒造では半田郷、元旦一番など、地産地消的な商品に活かしているとのことでした。

醸造用水は、上水道の愛知用水を濾過しています。知多半島は江戸時代から明治時代にかけ極めて醸造業が発達しました、それは地下水に恵まれていたからで、豊富な地下水を各醸造家に配るために江戸時代、中埜酒造の先祖が中心となり総延長7㎞に及ぶ木管の私設水道を敷設しています。しかし、半田市の都市化とともにその水道も使用できなくなり、愛知用水を使用しています。

いよいよ原本杜氏の案内で、広大な國盛蔵を取材。蔵の中に漂う麹の香りの向こうに、自動制御パネルの光が明滅しています。手作りにも勝るお酒を醸す中埜酒造にとって、蒸米機や麹室の温度、醸造タンクの発酵状態を即座に把握することができる制御機器はハード面の頭脳です。ところが、原本杜氏がこのIT設備を柔軟なセンスで活用していることに驚かされました。

「例えば、新商品の試作では少量の米しか必要ありません。蒸す米もわずかですから、連続式蒸米機はベルトコンベアを停止し、一部だけを疑似米で囲って使用します。試行錯誤しながら当社の設備を最大限に生かすことも、私の使命です」

なるほど、アイデアしだいで巨大な蒸米機も和釜の甑(こしき)と同じ役割を果たすわけです。

この施策は、旧来のような季節杜氏や蔵人では考えが及ばない手法でしょう。

中埜社長がインタビューで述べた、社員杜氏としての資産を垣間見たようです。

中埜酒造の製麹は大型の“KOS自動製麹機”を使用していますが、原本杜氏は「仕上がりは、手技に優るとも劣らない高品質」と自負します。

実は全て手作りかと言えばさにあらず。40%以下に磨いた好適米の一部や30%・20%と高度精米した米の製麹は年に15日ほど手造り室で実施します。若手社員をはじめ、基本を学ぶ意義を共有し、極上の麹を仕上げるノウハウを体得します。この基本を学ぶことが大型の自動製麹機で極上の麹を仕上げる基本となと原本杜氏は考えています。

一般的に大型の製麹機は、床に盛った米の中心と外側では麹菌のハゼ込みがまばらになると言われます。手入れ作業をして麹蓋を振るのは、これを均等にする所作ですが、それさえも原本杜氏はノウハウを蓄積することで極上の麹造りを実現しています。

どんな独自の手法かと尋ねれば

「言葉では、伝えにくいですね。ただ、微妙な状貌の観察と適切な処置を施すことで、この製麹機を使って何度も鑑評会の全国金賞を頂きました」

とはにかむ原本杜氏。ますます、その技量だけでなく差配のセンスに関心が高まります。

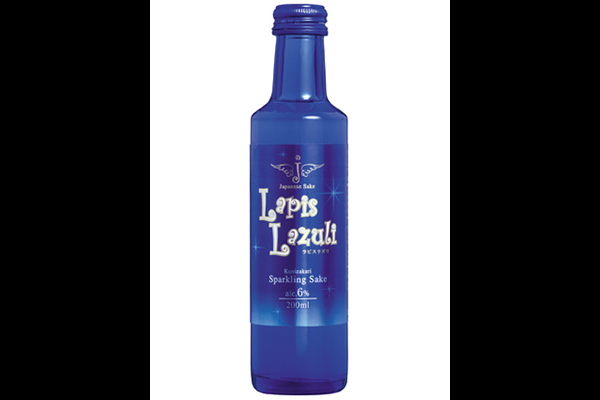

そこで、最近の製造部門での新しい取り組みを訊ねてみました。すると清酒のみならず、バリエーション豊かなリキュール商品の生まれる理由が明らかになりました。

「総米で200kgの仕込みを行っています。いわゆる小仕込みですが、これは限定品や新商品の開発、テストサンプルに実用しています」

原本杜氏は、酒の文化館で限定販売している生酒の商品開発、営業部との商品企画やマーケティングのサポートにも小仕込みを活用していると、ステンレス製の小さなタンクへ案内してくれました。通常の中埜酒造の規模では、酒母タンクにも満たないサイズです。

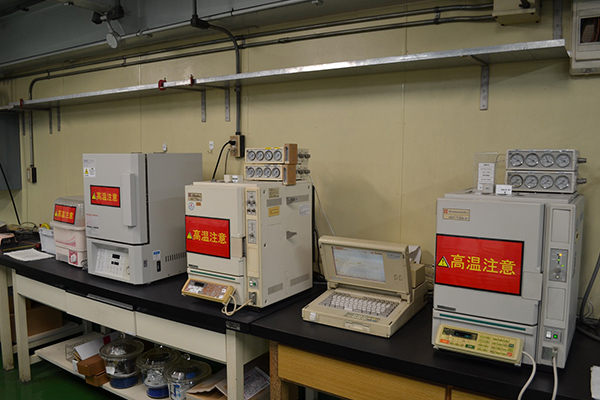

「このタンクでプロトタイプを試し、社内での試飲やお客様へのプレゼンテーションといった段階を経て、大仕込みへ移行するわけです。当社ではオリジナルな酵母の培養は行いませんが、協会酵母や流行の酵母をサンプルとして使用するのにも便利です。また、研究室には乳酸値も含め、さまざまな成分の分析機器を備えていますので、各酵母のデータを参考にしながら小仕込みすることで商品開発に活かせるわけです」

その研究室には女性の姿が多く、リキュールやあま酒など若い消費者ニーズに敏感なスタッフィングを行っているようです。

さて、國盛は 「芳醇麗酒」がモットーですが、原本杜氏自身はどのような酒を目指しているのかを単刀直入に問うてみたいところです。

「やはり、地元食との相性やシーンに合った酒ですね。カプロン酸の強い吟醸系にこだわらず、酸味や味幅、お客様がうまいと笑顔になる酒造りを志しています。また、にごり酒が得意な私たちだからこそできる「どぶろく」にも注力しています。清酒の原点ともいえる本格どぶろくだからこそ味わえる食感や味わいなど、新しいファンづくりへの挑戦も欠かせません」

これも営業担当者やマーケッターとの綿密なやり取りから開発できたそうですが、筆者は原本杜氏に食通を感じ、食べ歩きは好きかと質問。その推察は的中していました。

「グルメではなくて、今、お客様に好まれている食と酒を学ぶことは、当社の理念に通じると思います。気になった他社の商品があれば味わってみますし、どんな料理やシュチュエーションを考えて開発されたのかなども、食べ歩いて洞察します。リキュールや洋酒も試すのですが、清酒の唎き酒用語では伝えにくい味や価値をどう表現するか。そこを考えることが、新しい商品の発想につながります」

謙遜する原本杜氏ですが、極上の舌を持っている健啖家の答えです。

そんな原本杜氏のセンスや舌力に学ぶべく、製造部門では毎月2回、自社の酒を唎きながら官能訓練も行っています。若い社員に向けたトレーニングで、酢酸イソアミル、カプロン酸など液酒の特徴を嗅ぎ分けるのですが、原本杜氏自身も毎回、気持ちを引き締めて参加しています。

「人の感覚や表現は千差万別ですし、その時々の体調や気候によっても変わります。ですから感性を安定して保つには、官能訓練を継続することです。新しい意見が聞ければ私の引き出しも増えますし、部下に学ぶことは多いですね」

酒造現場では同時並行で進む作業が多く、機転が効くことや阿吽の呼吸も大切。ITによる管理体制であっても、作業者間の意思疎通やコミュニケーションが通じていなければ、わずかなズレで支障が生まれ、酒の品質に影響する。その防止策としても、意見を述べ合い論議する官能訓練は重要だと原本杜氏は語ります。

締め括りに、今、一番造ってみたい酒とは何かを聞かせてもらいましょう。

「食中にずっと美味しい、旨口の純米酒を造りたいですね。山廃仕込みのように特徴の強い酒よりも、バランスが良く、それでいて飲み飽きしない旨味のある純米酒が理想です」

その答えに、やはり東海地区の方ですから、地元の赤味噌や濃口醤油の料理と楽しめる濃醇な旨口ですかと訊けば、原本杜氏は満面の笑みを返してくれました。

さすが國盛蔵を支える杜氏、その背中に憧れる後進たちとともに、これからも多彩な美酒を醸してくれることでしょう。