魂を醸す蔵 一玉乃光の350年一

「受け継がれる350年 ― 玉乃光の原点」

創業延宝元年(1673年)。玉乃光酒造は、350年以上の歴史を刻む老舗の酒蔵です。現在は日本三大酒処のひとつ、京都・伏見の地で酒造りを行っていますが、そのルーツは和歌山にあります。

初代・中屋六左衛門が酒造りを始めたのは、紀州藩の城下町・和歌山。藩主・徳川光貞公から酒造免許を賜り、御用蔵としてその歩みをスタートさせました。創業年の1673年は初代六左衛門の没年という記録も残されており、実際には1650年頃に始まったのではないかと考えられています。

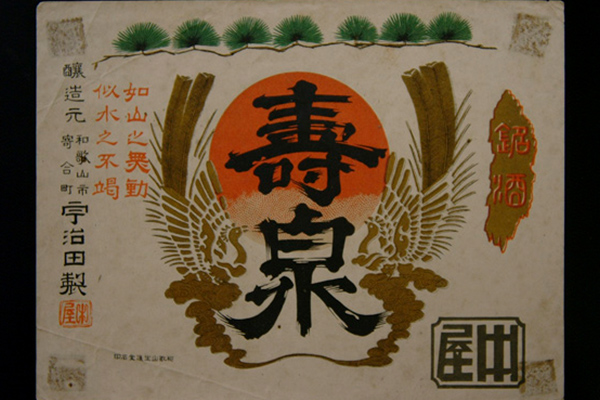

現在の社名にも掲げる「玉乃光」の酒銘は、初期のころから既に存在していました。その名は、代々の六左衛門が帰依していた熊野速玉大社の宮司様に名付けていただいたと伝えられています。速玉大社は、イザナギノミコトとイザナミノミコトをお祀りする由緒ある神社。「その御魂(みたま)が、酒に映えますように」との願いが込められました。

玉乃光の“玉”は“魂”のたま。酒の中に宿る清らかな命や精神を表し、そして“光”は命の輝きを意味します。酒造りに携わる人々を、お酒を楽しむ人々を、あたたかく包み込む存在でありたいという想いが込められたこの酒銘は、蔵元にとってただの名前ではなく、酒造りに込める想いや信念そのもの。以来、ずっと大切に受け継がれてきました。

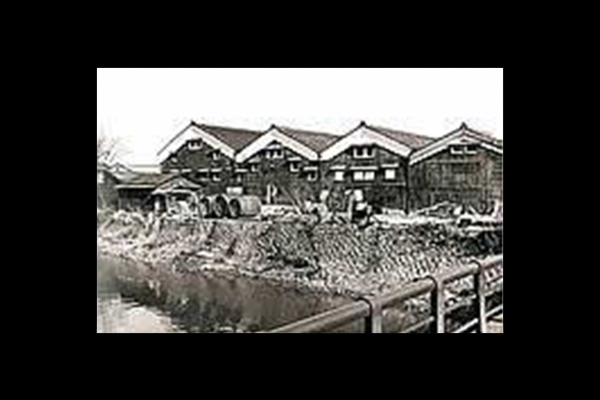

蔵は創業以来、和歌山市中心部・寄合町の一等地に構えられていました。10代目当主の時代には、紀ノ川沿いに130町(およそ40万坪)を超える農地を所有し、地域の中でも厚い信頼を寄せられていたといいます。「玉乃光」「壽泉」などの銘柄は多くの人々に親しまれ、蔵の名は広く知られる存在となっていました。

しかし、太平洋戦争が勃発すると、酒造業も厳しい制限を受け、自由な酒造りが困難となります。さらに終戦間近の昭和20年7月9日には、108機のB29が和歌山市を襲撃、中六酒造(玉乃光の前身の蔵名)の蔵も戦火に巻き込まれました。

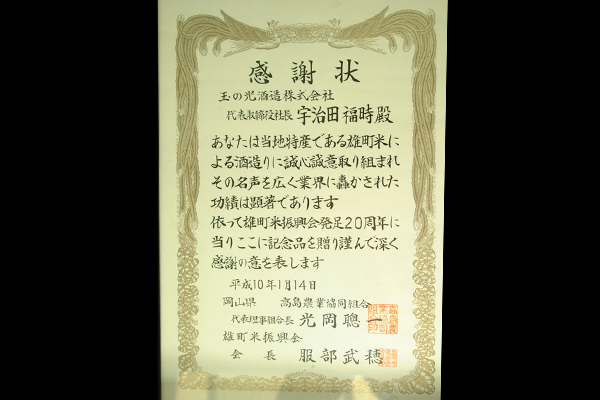

蔵は焼失、農地解放で田畑も失われ、財産はほとんど残されていませんでした。そんな中、新たな一歩を踏み出したのが、11代目・宇治田福時でした。戦地で歩兵小隊長として中国大陸に出征し、九死に一生を得て帰還した福時は、「これ以上失うものは無い」と、まさに裸一貫からの再出発を決意します。

そして昭和24年に「玉乃光酒造株式会社」を設立。福時は、新たな酒造りの場として京都の伏見を目指すことを決め、昭和27年から

こうして、和歌山で育ててきた300年の歴史を胸に、新たな歴史が始まりました。

「再出発の地 ― 京都・伏見での再建」

玉乃光酒造が京都・伏見に移転してから、11代目・宇治田福時は、自身の蔵の再出発を果たすとともに、業界に新たな風を吹き込むこととなります。中でも大きな転機となったのが、純米酒を“復活”させるという挑戦でした。

戦後の米不足により「三増酒」が開発されて以降、米の普及が安定した後も、アルコールを添加するお酒が主流であり続けた時代。そんな中、昭和39年、玉乃光はアルコールやブドウ糖、防腐剤を一切使用せず、米と水だけで作る「無添加清酒」を開発しました。これが本物の味を求める日本酒ファンの心をつかみ、瞬く間に脚光を浴びました。この時生まれたのが「二日酔いしません」という、今も語り継がれるキャッチフレーズでした。

福時が純米酒にこだわった背景には、実は彼自身の体験がありました。毎晩一升ものお酒を楽しむ大のお酒好きだった福時でしたが、ある頃から二日酔いに悩まされてるようになってしまいました。そんなある時、純米酒だけを飲むようにしたところ、不思議と翌朝にはお酒が残っていなかったそうです。「やはり純米酒だ!」と確信した福時は、純米酒の復活に情熱を注いでいきました。もともと、昔ながらの日本酒は米・米こうじ・水だけで醸したもの。本来の日本酒、つまり純米酒こそが、最も清らかで健康にも良いと信じる気持ちがあったのでしょう。

福時の品質へのこだわりは、先代の教えも大きく影響していました。9代目・六左衛門は、毎朝、二つの蔵を巡り、きき猪口を片手に酒の品質を確かめる姿があったといわれています。この姿勢は福時にも引き継がれ、玉乃光の品質を守るために努力を怠りませんでした。

商才に関しても、9代目の影響が見て取れます。掛売りが主流だった時代に、9代目はあえて現金主義を掲げ「現金で買ってもらえるならば、少し大きな桶でお売りしましょう」と商談をまとめ、多くの玉乃光ファンを増やしていきました。この商売に対する考え方は福時にも引き継がれ、彼は独自の販路開拓に乗り出します。例えば、自ら飲食店を始めることで玉乃光のお酒を直接お客様に届け、その場で魅力を伝える工夫をしました。また、当時ライバルの進出が少なかった北海道に営業拠点を設け、地元密着の営業で玉乃光を定着させるなど、先見の明と行動力を発揮しました。

さらに福時は、幻の酒米と言われていた「雄町」の復活にも取り組みました。育てにくさや他品種の台頭により、雄町は姿を消しかけていましたが、「酒米の祖」とも称されるこの品種は何としても守りたいと考えた福時は、地元農家と力を合わせて、雄町の再生に奔走しました。わずかに飾り用として育てられていた雄町の籾を手に入れ、本格栽培にこぎつけました。その結果、玉乃光は雄町を使用する酒蔵として業界内で確固たる地位を築き、現在でも雄町の使用量では日本一を誇っています。

こうして福時は、玉乃光の伏見での新たな歩みをしっかりと築き上げました。戦後という時代の荒波にも負けず、純米酒という酒本来の姿を取り戻し、その名を全国へと広めていったその姿には、まさに“純米酒のパイオニア”としての誇りが宿っています。そしてその精神は脈々と受け継がれ、現在は14代目のもとでさらに進化を続けています。時代が変わっても、玉乃光の魂は今も変わらず、この蔵に息づいているのです。

「伝統と革新 ― 伏見から広がる挑戦」

玉乃光酒造は、伝統を守りつつも、常に時代の変化と向き合い、新たな挑戦を続けてきました。350年を超える歴史を重ねた今もなお、その歩みはとどまることがありません。その象徴のひとつが、オーガニック日本酒への取り組みです。

玉乃光では、これまでにも化学肥料を使わず、有機肥料で育てた酒米を使用するなど、自然に寄り添った酒造りを行ってきました。そうした長年の姿勢をさらに一歩進め、2022年2月に国内外で有機認証を取得。同年9月には、日本酒が有機JAS制度の対象に加わると同時に有機JAS認証も取得し、日本初の有機JAS認証付きの日本酒のひとつとして「有機純米吟醸GREEN」が誕生しました。純米酒の伝統を守りながら、時代のニーズに応えるかたちで実現したこの酒は、玉乃光の飽くなき探究心を象徴する存在となっています。

また、日本酒の副産物である酒粕にも、玉乃光は新たな価値を見出しました。玉乃光の酒粕はすべて純米吟醸から生まれた純米酒粕で、京都の料亭をはじめとした食のプロフェッショナルからも高く評価されてきた逸品です。しかし、その魅力を十分に伝えられていないことに課題を感じ、コロナ禍という時代の変化も後押しとなって、2022年に酒粕専門店をオープンしました。健康志向や発酵食品への関心が高まる中で、酒粕の栄養や風味をより多くの人に届けたいという想いから生まれたこの新たな試みは、純米酒文化の裾野を広げる新しい一歩となることでしょう。また、酒粕はフードロスの観点からも注目を浴びています。自社ブランドの展開に加えて、他社とのコラボレーションを通じたさらなる活用も進められています。

さらに、玉乃光酒造では伝統の継承とともに、歴史の舞台そのものを未来へつなぐ取り組みにも着手しています。そのひとつが「東蔵再生プロジェクト」です。玉乃光が、かつて伏見の地に蔵を移して初めて酒造りを行った場所――通称「東蔵」は、現在は使われていないものの、歴史と風格が今も色濃く残る特別な空間です。一歩足を踏み入れると、かつての酒造りの息吹が感じられ、静謐な空気に包まれたその場所には、訪れる人々を魅了する力があります。しかし、建物の老朽化は進んでおり、このままではやがて失われてしまうことは確実でした。そこで、この蔵を後世に残すため、京都市の文化遺産への登録を行い、多くの方々の共感を集めながら、保存と再生への歩みが始められました。歴史ある酒蔵を、誰もが訪れ、酒造りの文化や精神に触れることができる場としてよみがえらせることを目指しています。

これらすべての取り組みの根底には、創業以来変わることなく受け継がれてきた玉乃光の精神があります。時代が変わっても、酒と真摯に向き合い、誠実に造り続ける姿勢。14代目を迎えた今もなお、その精神は脈々と受け継がれ、静かに、力強く、次なる時代へと歩みを進めています。